二

我跟阿良说。

阿良,我走了。

我看着阿良满是血丝的眼睛。

渴就喝碗水,别忍着,没水要命。

我不知道阿良会不会听我的话,可是我必须嘱咐她。

希望吧,阿良还是当年那个阿良。

很听我话的那个女孩。

我看着阿良憔悴了不少的面容,只好坚强的转身,将双眼背对着阿良。

我走了!

我自以为铿锵有力的说出这三个字,然后朝着门外迈出第一步。

鞋底撞到地上的时候,地上全是土。

我不知道阿良会不会一直看着我出门,但是我知道她的眼睛里肯定有我的一席之地。

等我回来,阿良。

我就这么蔫蔫的说着,也不管阿良听没听到。

反正我是说了。

我感受着迎面扑来的炙热空气,顶着令人窒息的阳光。

村子里的路上没有一点点的阴凉,王老爷子赤着上身,枯坐在他家的土坯门槛上。

他看到我迎面走来。

劳子,干啥去啊?

王老爷子的声音沙哑到就好像喉咙里布满的沙子,声音零碎的磨人耳朵。

去地主爷家借点米.....

我支支吾吾的。

好啊....好啊....能借一斗是一斗啊....反正我这辈子是还不上地主爷家的米了....

王老爷子眼神空洞的好像枯了水的湖,随随便便就能看到底。

那个...王爷,你孙子呢?

平时王老爷子整天抱着的小子此时没了踪影,昨天我就没看到。

好像....我昨天也没看到王老爷子。

送走了。

啊?

卖了。

.....

王老爷子就好像个没有感情的皮影一样,声音平静的让人害怕。

送走了那个兔崽子,不能让他饿死不是吗....

王老爷子说着,搭在膝盖上的手指神经质般的抽搐着。

不能让他饿死在这个鬼地方啊...只能将他送走啊....

再怎么着.....也比饿死强啊.....

那个兔崽子怎么看怎么福大命大.....

菩萨说的....菩萨说的他福大命大......那晚上菩萨托梦给我的.....

王老爷子的声音越来越小,就像口越捞越干的井。

最后井干涸了,王老爷子也不说话了。

我只好站在王老爷子的面前,一句话也说不出来,就连告别的几个字都卡在喉咙里钻不出来。

这时,王老爷子身后的门打开了。

王老爷子的儿子从门后探出头来。

他的嘴唇上一道道的全是小小的疤痕。

爹,您来看看。

嗯....

王老爷子支吾一声,颤颤巍巍的扶着墙头站起身。

王老爷子的儿子礼貌的朝着我低了一下头。

而我的目光却越过他,顺着门的空隙看到了王家院里。

两口棺材,还有王家的儿媳妇一脸死灰的靠着棺材。

直到王老爷子轻轻的关上他家那扇有些腐朽的木门。

我只好继续朝着地主爷家的方向走去。

劳哥?

身后的小小的声音使我猛的转过头去。

张耙子就站在我身后。

劳哥你也要去地主家借米吗?

张耙子小声的问道。

嗯。

我也去,咱俩正好同路。

张耙子有点找到伴一样的喜悦,他露出了几乎都看不见的笑容。

那个....

我还想着要怎么跟他说。

节哀啊.....

啊.....

张耙子闻声一愣。

啊,没事啊老哥......

他好像很无所谓的说道。

儿子还会有的....我现在得养活我爹娘和我媳妇。

他僵硬的翘起嘴角,声音却带着一丝颤抖和沉重。

你知道吗?我王老爷子刚才把他家的孙子给送走了.....

张耙子岔开了这个令人无比尴尬的话题。

我知道。

我说。

唉....其实我也有把我家那个娃子给送走了的想法...只是我媳妇和我爹娘都不乐意啊....

那时候我爹还操起烧火棍狠狠的给了我几棒子。

我不知道我爹娘和我媳妇现在是怎么想的...我是真的后悔啊,当初没有把我家的娃子给送走。

起码我....我....不会亲眼看着他死啊.....

张耙子越说,声音越曲折。

行了行了....

我连忙打断了他的话。

然后我也不说话,他也不说话,我俩就走在荒凉的村子里。

白婆婆家茶馆的旗子被扯的七零八落的,她幸好有一个在外地做生意的儿子,听到老家大旱,连忙把自家的老娘给接走了。

铁匠师傅的铁匠铺倒还是开着门,只不过铁匠师傅趴在桌子上整日整日的不停打瞌睡,火炉也没升起来。

张耙子瞟了一眼趴在桌子上打瞌睡的铁匠师傅,而我则看也没看一眼的就掠过了他的铁匠铺。

我们继续沉默着,直到到了地主爷家的大院前。

王管事刚刚骑上一头有些瘦的驴子,他坐稳之后就看到了我俩。

劳山?你来了?

王管事有些惊讶的看着我。

啊...我.....

我有点不好意思的朝着王管事说道。

我.....

我和劳哥来找地主爷借点米。

张耙子直接就朝着王管事说道。

王管事一愣,他打量打量张耙子,又深深的看了我几眼。

......

他轻轻的舒了一口气。

来吧,他说。

我带你们去见老爷。

地主爷家院子里的那棵柳树也枯死了,还有一大片的花圃。

现在都只剩下凝结的土坷垃和漂浮在地表上的柳树树根。

昔日算得上是五颜六色的大院子,如今也干的只剩下土味和灼热的呼吸。

我的呼吸有些沉重,脚步也有些局促。

我不知道这是第几次来地主爷家里借米了,总之就是不好意思再来了。

我没有张耙子那样的勇气去和王管事那么直接的说出自己的愿望。

自己还是....又不比他张耙子差点什么....

我正胡思乱想着,突然就觉得自己左边有什么东西一样。

我下意识的挡住了左边撞过来的东西。

我感受到了一点点的温暖,还有香味。

好像地主爷家里的花圃还没有枯萎之前,那种全村里都有的淡淡的花香。

我看向自己挡住的东西。

小姐!您怎么出来了....

王管事急急忙忙的拨开我的手,将女孩小心翼翼的扶了起来。

他轻轻的搀着女孩的双臂,将女孩扶到台阶上坐下来。

小姐,您的伤还没好,怎么就跑出来了,您怎么就不从屋里好好休息呢.....

王管事七嘴八舌的说道,他显得特别的紧张和不安。

女孩闷闷的听着王管事不停的责备,嘟着嘴,好像很后悔一样的表情。

来人!来人!把小姐扶回去!

王管事大吼两嗓子,一个侍女模样的女孩急急忙忙的跑了出来。

你怎么照顾小姐的!你怎么能让小姐自己跑了出来?万一小姐在出什么事情你这条贱命根本就担不起知道吗!

愣住干什么!快把小姐给扶回去!

侍女被王管事责骂的好像要哭出来一样。

两位.....抱歉,让两位见笑话了....

王管事的话之间顿了一下。

我这就带两位去见老爷....

地主爷坐在正坐上,我和张耙子站在他面前。

米啊....我其实也没剩下多少了....我昨天刚刚让我二儿子去别的地方买米去了.....

地主爷一脸忧愁的说道,他还有些苦涩的叹了口气。

昨天一大早,地主家的二公子继着大公子也带了一只车队朝着城里那边走了。

我还在考虑要不要和地主爷说,张耙子却直接咣当一声跪在地上。

爷!求求您借我十升米吧....您知道我小儿子才饿死不久....

十升啊.....我被张耙子张嘴要价吓了一跳。

张耙子确实还有一个儿子.....可是这十升要的也有点太多了....地主爷也不知道给不给.....

十升......有点多啊....

地主爷说道。

张耙子,我知道你家人不少,可是我也有一大家子人要养活......

张耙子好像没有听到地主的叹息一样,头顶着地,响亮的磕了三个响头。

地主一声声清楚的听完这三声响亮的磕头,脸色变的有些难堪。

他先是看了仍然头顶着地的张耙子一眼,然后深深的又看了我一眼。

还没等他开口,我直接就张口说道。

老爷....您找我有啥事情,我都答应了....只要您借我俩米就行.....

地主爷的眼睛里先是闪过了一丝丝的光芒,还有....

地主爷身后的屏风之后,也许是风吹的稍稍颤动了一下。

还有手指骨骼间清脆的一声响。

你....说到做到?劳山,你说道做到?

嗯,我说道...做到。

我顿了一下。之后挺直了后背,说道。

好...好....

地主爷的眼睛里精光大放,他朝着屋外大喊。

王管事!王管事!

声音刚落,王管事一脸严肃的小步走进门。

老爷,您找我。

你去....你去带着张耙子装十升米给他......

地主爷指着张耙子的手指都有些兴奋的颤抖。

然后你再打十升米交给劳山。

地主爷说完,看着我说。

我给你十升米...之前的米你以后也不用还了.....

十天之后,十天之后你过来,十天之后你过来......

别忘了....十天之后你过来。

地主爷边说边走到我面前,他狠狠的拍了拍我的肩膀。

张耙子闻声兴奋的又狠狠的朝着地主爷磕了两个头,然后跟着王管事走了。

可是地主爷好像根本就没有听到一样,他和我说完,就背过身去。

可惜他的手颤抖的根本就停不下来,抖得像个筛子一样。

地主爷面对着他身后的那扇屏风,不知道他....他可能没听见,屏风后的那一点点声音。

应该....是地主爷家里来客人了吧...

我还是别告诉地主爷了。

一旁有个侍女端了一杯茶水放在我面前,然后悄然走出了屋门。

脚步很轻,却牢牢的扎在地上。

咋就又....想道这些东西了。

我有些珍惜的一点点喝完茶水,然后将杯子轻轻的放在桌子上,尽力没有弄出一点点的声音。

这时,王管事重新出现在门口。

你去吧,劳山,你去跟着王管事打十升米。

这时,地主爷转过身来,看着我。

他的眼神有一种说不出来的沉重。

像千斤的巨石朝着我压过来一样。

我朝着地主爷深深的鞠了一躬,尽力无视他沉重的目光,跟着王管事走出门去。

黄昏从天的那头换上了一道锁,沿着我回家的路。

不知道何时,天都已经黑了,没想到借个米的功夫居然就是一天。

.....

心里满满的都是喜悦。

可是总有那么一点点的紧张和焦急混在喜悦之中。

感觉很不好。

尽早回去吧,趁着天还没黑。

我加快了回家的步伐,每一步都溅起地上大块大块的灰土。

可是我越走越快,溅起的灰土也越来越小。

很久了,我都没有走的这么快了。

就像小时候,那些追着买糖人的小孩子们一样,穿着锦缎的棉袄,小腿一深一浅踩在厚厚的积雪里.....

积雪里......

我怎么想到了这里?

这种火热的天,我居然想起了当时的大冬天。

雪下的那么大,阿良和闺女穿着锦缎缝纫的棉袄,围着小火炉,火炉旁摆着一张小桌子,娘和阿良,还有闺女都坐在小桌子上。

小桌子上摆着肉,还有闺女最喜欢的糖丝里脊和阿良最喜欢的从聚德福买来的醋蒜。

醋蒜腌制的晶莹剔透,好像阿良腰间的那块玉玦。

闺女的口水止不住的流,娘夹起一块里脊,故意从她的小孙女面前绕啊绕。

那时窗外下着大雪.....

我好像感受不到肩上十升米的重量。

我....扛着十升米干什么呢?

我给谁扛着的十升米呢?

没了米就去买啊,为什么要....要我去扛?

随便找个小厮,不就好了?

这种事情为什么要我来做?

我满脑袋都是懵懵懂懂的,好像一个刚刚初生的孩子,看着面前陌生的烟火。

也许是本能,我就这么迷茫的走到了家门口。

我推开大门,将米放在院子里。

我推开屋门。

我....呼喊着阿良的名字,还有闺女的名字。

我....到底有没有喊她们的名字?

我怎么什么都听不见...

谁.....谁哭呢?吵不吵啊?

我猛的推开屋门,我看到,阿良跪在地上,她的眼眶红红的。

闺女的脸色在黄昏夕阳的映衬下显得无比惨白。

阿良看着我。

她不停的抽泣着。

我....我只好看着她。

看着她慢慢的抓起不知道什么时候放到炕上的一把剪刀。

然后狠狠的,朝着自己的心窝刺去。

我....我居然什么都没做。

我他妈的....他妈的居然就那么看着.....

我看着滚烫的鲜血溅了我一脸。

阿良好像仇恨愤怒的看着我,缓缓倒下。

所以说....到底刚才谁在哭?

我突然觉得自己的眼睛干涩的不行。

还有沙沙哑哑的,撕心裂肺的哭声。

是我在哭......我在哭....

我在哭.....

我猛的惊醒。

耳边撕心裂肺的哭声还在响着。

张耙子家的大儿子也死了吧,我清楚的听到了张耙子和他媳妇的哭声。

还有两个苍老而悲戚的哭声。

我靠着墙坐起身。

看着窗外。

还是那么的干涸,裂开的大地还有天边。

不是黄昏罢了,而是晨曦。

连公鸡都无力啼鸣了,在这撕裂天边的哭声和晨曦光芒里。

晨曦的光芒都透露着灼热的气息。

天啊,又要黑了。

我的目光不小心触碰到自家的小小院子里,还有炕上的两个被子。

我盖一个,我娘盖一个。

娘的被子我还留着,被我叠的很工整。

只是我自己盖的被子从来就没有叠过。

院里也一样,除了那颗早就被我砍了的杉树。

一切都没变。

我看着窗外,听着张耙子家的哭声。

有点想哭。

**妈的,有点想哭。

明词提示您:看后求收藏(笔尖小说网http://www.bjxsw.cc),接着再看更方便。

相关小说

- 正在玩游戏的我穿越了

- 本应还在玩「洛浮因」这个游戏的少年不知为何带着这个游戏的系统来到了这个时代主角:“狗作者!老子怎么变成了声柔易推倒的那种萝莉!”作者:“你是主角,你身上压着武林的所有希望!俗话说得好胸不平何以平天下!”主角:“你说的……好像有点道理。..

- 9.9万字5年前

- 飞升失败的我沦为武侠世界大反派

- 我才不要当反派

- 22.5万字5年前

- 拯救我的魔堕师尊

- 许多年以后。苏白屹立苍穹之上,望下四方诸侯。淡漠念着。“就这就这就这就这就这??”————————————月票给老书!砰砰砰!

- 26.0万字5年前

- 进大牢吧崽种

- 哈?父亲升仙了?哈?他以前是开茶楼的?哈?现在我要接管茶楼?……茶楼里怎么还卖酒啊??……本书中的一切名人皆为虚构,请勿拿历史上的人物来比对,封面来自于网络,不定时更新

- 4.7万字5年前

- 落跑天尊依旧被众仙子追逐中

- 【群号:274466614】“开房!要最好最高端的的牢房!刑期越长越不嫌长!”——浩气仙盟十大杰出青年、海陵仙宗道德小标兵、玄戈峰二当家、四海游侠、南无驮么舍身菩萨、否天、侠义的化身、正义的伙伴、义气千秋小郎君:晋玉。“我就是想被抓起来,为什么这些仙子的眼神这么可..

- 21.7万字5年前

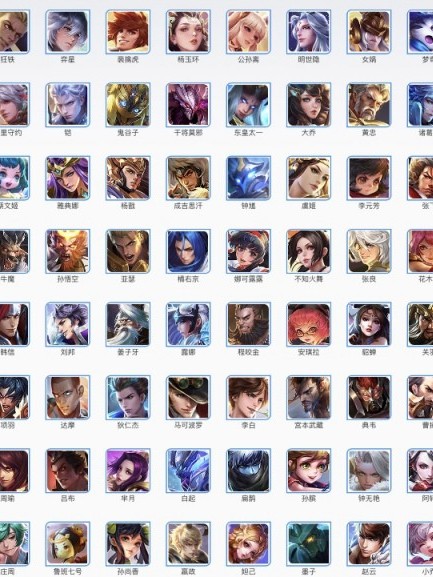

- 属太阳的腹黑王者荣耀英雄

- 简介:21世纪的一个穿越腹黑女,特别喜欢是毒药什么的……但是偏偏这样的,腹黑属性,却是属太阳的,走到哪哪里都是一堆迷妹和喜欢的小哥哥……

- 2.3万字5年前